映画「大地の花咲き」の舞台になった佐々木ファームのありがとう農法”大地の学校”が名古屋でも開催されることになりました。

4歳だった大地君が突然に、それはあまりにも突然に旅立ってしまい途方に暮れる日々が続く中で、生きる希望を見いだすことができたのがありがとう農法です。

「弥栄三次元」にも登場していただいてる村上さんご夫妻には洞爺のご自宅に何度も泊めていただき、たくさんお話を伺いました。

そして今では月に2回、洞爺の大地で育った野菜が我が家に届けられています。もちろんありがとう農法で育てられた野菜です。

続きを読む

「小宮御柱祭り 第4弾 part3」

同じ諏訪大社の氏子さんでも上社(前宮・本宮)エリアはみなさん静かで上品な人が多く、一方で下社(春宮・秋宮)エリアは一見すると怖そうなスキンヘッドのお兄さんが多くて近寄りがたいんですが、実は皆さんとても優しいんです。

けど、さすがに巨大な御柱を曳行しつつ難所を通り抜け、怪我人を出さないように配慮しながら仕事をこなすとなると、あちこちから怒号が飛び交うこともあります。

けど、あれぐらいじゃなければ何百・何千という氏子がまとまらないし運行にも支障をきたすでしょうから、諏訪へ来るたびにいろんな事を学べて、同時に自分の甘さが恥ずかしくなります。

「小宮御柱祭り 第4弾 part2」

それでは階段登りです。階段は190段もありまして、ただでさえシンドイのにあのデカい御柱を、しかも威勢のいい氏子衆が20人ほど乗ったまま曳き上げるので正気の沙汰とは思えませんでしょ。

さらにですよ、明るいうちは曳かないんです。夜になり暗くなってからちょうちんに灯りをともし、幻想的な中で曳き上げます。

昼間に時間があっても夜まで待つため、諏訪の氏子には”合理的に”だとか”効率よく”といった考えはありません。あるのは”見せ場”だけで、そのために命を懸けてるんです。

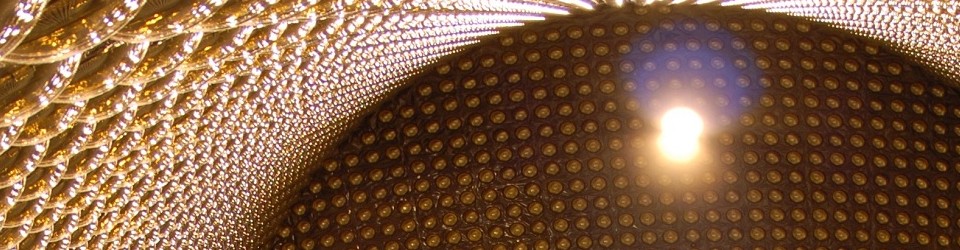

見てください。これが夜間曳行する190段の階段を下から見上げたところです。(写真1)ここを人力だけで曳き上げようとは思いませんよね、フツーは。けど諏訪人は思っちゃうんですよ。

「小宮御柱祭り 第4弾 part1」

今回は「ヱビス開国」に出てくる手長神社です。根の国のクニソコタチとして”チ助”と”ミ吉”が登場するあの手長神社、豆彦が育てられた手長神社の御柱祭りに参加してきました。

土蜘蛛どもめ

エブスめ国栖(くず)めと追いたてられて

虐げられし人々の

いかに多くか知りたるか

手長・足長 最たるものよ

悪しき名にて蔑視され

地中深くに葬り去られし…………

(「ヱビス開国」150ページ)

のあの手長神社です。

チ助老人ミ吉老人のお社にも新たな御柱が建つということで、感慨深きものがありました。

で、何がスゴいかって、手長神社の御柱祭りは国道20号を通る車をすべてストップさせて踏み切りを渡るんです。

「数霊セミナー&ワークin長崎」

11月20日(日)、長崎での数霊セミナー&ワークをご案内します。

バチカンから枢機卿(すうききょう)が来日し、キリシタン弾圧の殉教者を称えた日本初の列福式は感動的でしたね。あの日から何年が経ったのでしょうか?

その後も「数霊&音霊まつり」や「時空間日和」で長崎へは訪れてますけど、印象としてはあの日が一番強烈でした。

で、ボクは駅前でハトシを食べるのが楽しみで、あとは出島ワーフっていうんでしたっけ、あの店のピザが一番好きです。

さて、久しぶりに長崎で数霊セミナー&ワークが開催されることになりました。

※申し込み先は数霊屋総本家ではありません。ご注意ください。

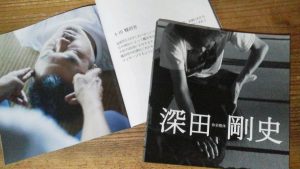

「テキスト写真集」ご案内

以前にも当サイトで紹介しました、整体のテキスト写真集が一般にも販売されることになりました。

※紹介ページはこちらです。

「数霊屋総本家」では整体教室の生徒さんのみの販売でしたが、「ふくたまや Amazon支店」では一般販売をいたしますので、ご希望される場合はこちらまでお願いいたします。

正規価格2500円+税。

「ふくたまや Amazon支店」

https://www.amazon.co.jp/dp/B01M0HFUX1

「グレートトラバース2」

プロアドベンチャーレーサーの田中陽希さんが挑んだ”日本百名山一筆書き踏破”に続く”二百名山一筆書き”が終わり、日々の楽しみがひとつ減ってしまいました。

BS-NHKで月~木の放送だったんですが、いつもそれを忘れて金曜日も朝7時までにハチの散歩とゴミ出しと洗濯を終え、テレビの前で待ってると他の番組が始まってガックリ。ありゃりゃ今日は金曜日か。月~金でやれよ、NHK。

ネットをやらないので情報がないんですが、三百名山も挑むのでしょうか。

カッコ悪いことに百名山・二百名山に愛知県の山はひとつも入っておらず、以前は三百名山になってやっと奥三河の茶臼山(1415メートル)が含まれてましたが、今はどうなんでしょう。

けどそんなこと長野県人や岐阜県人には絶対に話せません。何しろ奴らときたら

「標高2000メートル以下は”山”とは呼ばないよね。それは”丘”っていうんだよ」

なんてぬかしやがるんです。

「岐阜整体教室5級クラス」

第6期岐阜整体教室は5級クラスの日程が11月5日(土)からに決定いたしました。

会場の空き状況の関係からまずは5級のみで、4級は年明けになる予定です。

今回から5級の内容を少し変更することになり、骨盤・仙骨・ヒザ・足首のメニューを減らして、鎖骨・胸骨・胸筋についてのメニューを増やします。

喘息や扁桃腺の問題だけでなく、精神的な緊張による身体の変調にも対処するためで、近年は特に必要性を感じていました。

メニューの中心になる肩甲骨と頭蓋骨などについては写真付きの解説書も完成したため復習もしやすくなり、学んだ技術をますます活用していただけると思います。

予告「岐阜整体教室5級コース」

第6期の岐阜整体教室が11月5日(土)から開催されることになりました。

「祝……でない 41」

リオ五輪における日本人選手のメダル獲得数「41」は、メダルにこだわった報道にうんざりしていても嬉しい話題でした。