6年15日の上社宝殿遷座祭をもちまして、6年に1度の諏訪大社式年造営御柱大祭が終了しました。正式には”ミハシラ”であり、”オンバシラ”は通称ですので、式年造営ミハシラ大祭と読みます。

この行事、現在は宝殿のみを建て替えて遷座をしていますが、かつては宝殿以外にも建て替えてをおこなっていたようです。

実は式年造営御柱大祭は本来ですと宝殿の建て替えがメインの行事でして、ですから下社も里曳き前日の5月13日に宝殿遷座祭をおこなっています。

それで、妙な話なんですけどオンバシラの建て替えはそれに付随する神事なんですって。今となってはオンバシラ祭りに軒を貸して母屋を取られたみたいになってますけど。

「続・諏訪大社御柱祭り 下社里曳き」

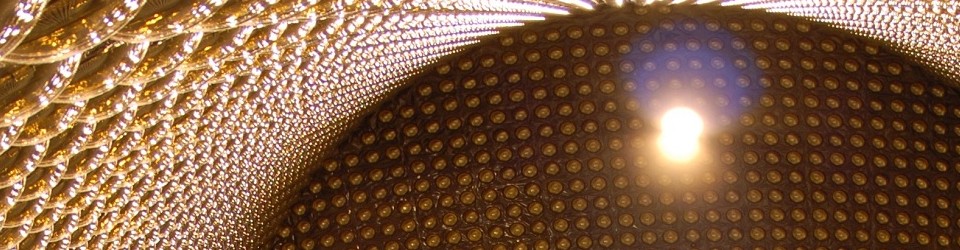

諏訪大社では本宮・春宮・秋宮の場合、つまり前宮以外のすべてですが、三之御柱と四之御柱は社殿裏側の立ち入り禁止区域に建てられているため御柱祭りでしか御柱に近づくことができませんし、御柱祭りであっても氏子以外はその場に行けません。

ですが以前から三之御柱や四之御柱エリアへ入りたかったのでどうしたもんかと思っていたところ、秋宮三之御柱の建御柱(たておんばしら)に潜入できてしまいました。

何しろこちらはハッピ姿に足元は地下足袋なので外見的には氏子そのものですし、潜入後にですが区長さんに挨拶したらとても歓迎してくださり、氏子じゃないのに堂々と、しかも最前列で御柱が建っていく様子を見学することができました。

実は上社の里曳きで、本宮三之御柱の建御柱に潜入しようとするも警察に阻まれて失敗した経緯がありまして………

「諏訪大社御柱祭り 下社里曳き」

とうとう諏訪大社の御柱祭りも大詰めになり、下社(春宮・秋宮)の里曳きを残すのみとなりました。

下社の境内に御柱が建つと、あとは上社本宮で6月15日におこなわれる宝殿遷座祭にて6年に1度の式年造営御柱大祭が終了します。

秋宮一之御柱と二之御柱の曳行長は愉快な笠原大総代なので、氏子さんと同じ子綱を用意していただくようにあらかじめ電話でお願いしておき、秋宮二之御柱を曳くことができました。

整体教室・セミナー・イベント一覧

現在募集中のイベントの一覧表です。

※リンクをクリックすると各記事にジャンプします。

【整体教室】

・整体練習会 in 白馬村(の近く) 2024/6/30、7/1 NEW

【セミナー・イベント】

お申し込みは上記該当ページよりお願いいたします。

イベントにお越し下さる方または参加申込みいただいた方、イベントでご修学・ご交流をお楽しみいただけますよう心よりお祈り申し上げます。

数霊屋総本家 管理人

「続・諏訪大社御柱祭り 上社里曳き」

♪モミの大木

里にくだりて神となる

山から切り出されたモミの大木は里にくだりて神となります。

御柱が建てられ、そのてっぺんに御幣が打ち付けられることで上社(前宮・本宮)8本の御柱が神になりました。

「諏訪大社御柱祭り 上社里曳き」

いよいよ上社(前宮・本宮)の境内に新しい御柱が建ちました。

「山出し」で御柱屋敷に曳きつけられた御柱は氏子さんの手で美しく仕上げられ、「里曳き」ではそれぞれの社境内へ向かって出発するんですが、「山出し」とは違ってずいぶんゆるやかな雰囲気なので、氏子さんたちも祭りを楽しんでました。

曳行はまずは本宮一之御柱から出発し、本宮二之御柱、本宮三之御柱と続き、本宮の4本が出たあとに前宮の四本が出発です。

曳行はそれぞれの御柱を2000人~3000人で曳きまして、地区によっては氏子以外でも曳くことができるため、衣装が山吹色の中洲・湖南地区が曳行する本宮二之御柱を1㎞ほど曳かせてもらいました。

[骨の妙味 46]

今回は胸の前側、鎖骨・胸骨・大胸筋などについてです。

現代社会のもたらす緊張からか、あるいは座ったままの姿勢を長く続けるからか、胸が詰まった状態の人が近年はものすごく多く、ぜんそくや扁桃腺はもちろんのこと耳の不調や味覚(舌)の関係、さらには精神にもいろいろな問題が発生しています。どうしましょう。

胸が詰まっているので肋骨も固まってしまい、ですから深い呼吸ができません。

深い呼吸ができないので脳が酸素不足になるのか、ちゃんと物事を考えることができなくなった人にもたくさん触れましたが、まぁ鎖骨・胸骨・大胸筋の硬いことったらありゃしません。

それに、胸が詰まり肩が内側に縮こまっていると、運気を呼び込むことができず、ですから運命を開拓することもむつかしくなってします。人によっては騙されやすくなりますし。

「パーキンソン病の対処法」

最近は整体でパーキンソン病の人からの依頼が急激に増えました。

それで、わりと重症の場合も含め今のところすべてで上手くいっている技がありまして、頭の1番(頭部第1調律点)です。

立ったり座ったりするだけで足がもつれて転んでいた70代の女性は2回の整体で散歩ができるようになり、4回でかなり遠くまで歩いて行けるようになりました。

40代の男性も身体の動きが鈍くしゃべるのも苦労してましたが、2回の整体でフツーにしゃべりフツーに歩いて帰りました。

他の人も同じように効果があるため、頭の1番は多くの人に共通して上手くいくかもしれません。

「諏訪古事記 番外編その10」

諏訪大社の上社(前宮・本宮)大祝(おおはふり)を受け継いできた神氏はその出自がはっきりしていないんですが、下社(春宮・秋宮)の金刺氏は初代の科野(信濃)国造タケイオタツノ命は熊本県阿蘇神社のご祭神であることが、社伝や阿蘇氏系図などによって明らかになっています。

文献があるからといってそれ史実であるとは限りませんが、有力な説のひとつですね。

そのタケイオタツノ命の長男が阿蘇氏を継いで父を祀ったのが阿蘇神社らしく、次男は科野国造として諏訪大社下社の神官を務めた金刺氏を継いでいることになっています、一応は。

もしこれが史実であるなら阿蘇神社と諏訪大社は出自が同じということになりますね。

そして今、諏訪では6年に1度の御柱大祭真っ只中です。

「弥栄整体写真集 part2」

弥栄整体教室では肩甲骨の2番(肩甲骨第2エリア)、頭の2番(頭部第2調律点)、仙骨2番に頸椎2番など、偶然にも2番ばかりを中心に学んでいただいていますが、その中で5級教室ではもっとも大切にしている肩甲骨の2番と頭の2番についてご紹介します。

ご主人やご両親の肩こりにはぜひとも肩甲骨2番をゆるめていただきたいのですが、万里の長城(肩甲棘=けんこうきょく)の両端と肩甲骨の下角(写真は左側の肩甲骨なので、通称ケープタウン。右側の肩甲骨は南アメリカ大陸に例えているため下角はマゼラン海峡と呼んでます)を結んだ三角形の中心が肩甲骨の2番です。

写真では正三角形(写真1)ですけど、実は二等辺三角形の場合が多いので、そのあたりは5級教室でしっかりお伝えします。