大阪での会場が住之江区に決まりましたので、12月19日(土)のスタートで5級コースを始めることになりました。

日程などの詳しい内容は数日中にお知らせしますので、皆様のご参加をお待ちしております。

「諏訪古事記 その2」

東京からメールが来ました。今回は短いです。

「あわのすわ(阿波の諏訪)」

それだけ。

そして次も短かった。

「そそうの神よ これ如何に」

短いのは助かりますけど、ナニ言ってんでしょう?

このようなファクシミリやメールは今まで何百回とありましたが、こちらの頭が悪いので理解するまでに数年かかります。

「すすきの穂

たずさえ参れよ 諏訪の地へ

長き時空の旅の果て

いよよ始むる和睦の神事

…………」

(「弥栄三次元」317ページ)これなんて2008年に受け取っていますが、今になってやっと理解できたこともありまして、だとしたらまだ理解できてないこともあるはずだから、深く理解する前に死んでしまうことでしょう。ご臨終です。さようなら。

「東京数霊とつくば猫」

10月18日の東京数霊セミナー&ワークは52歳になった翌日なので、久しぶりに「52」の話をしてもいいかな、なんて考えています。それとも「666・666」にしましょうか。

「諏訪古事記 その1」

タケミナカタは実在した人物なのでしょうか?

というのも、出雲から追われて諏訪の地へ逃げてきた(ことになっている)タケミナカタの名前は古事記にしか見られず、日本書紀には出てきません。

これは、日本書紀が意図的にタケミナカタの存在を排除したからなのか、古事記がありもしない話を何かの象徴として書き入れたからのか?

古事記にしたって712年に完成した(ことになっている)初版?に最初からタケミナカタが登場していたのか、後になってタケミナカタの話を挿入したのかも判りません。

というのもタケミナカタの父とされる大国主命の系譜にタケミナカタは入っておらず、そうなるとやはり後からタケミナカタを作り上げて古事記に挿入したのか、それとも系譜を改ざんしてタケミナカタを排除したのか、それも謎です。

「遷都信濃国 vol.29」

最近は本題から話が逸れすぎていましたので、いまいちど天武天皇による陪都信濃国関連の資料を整理してみます。

まず、天武天皇が陪都に先だって行宮を置いたとされるのは「つかまの湯」と呼ばれていまして、日本書紀には「束間温湯」として出てきます。

日本書紀によれば、天武天皇14年(685年)10月に

・軽部朝臣足瀬(かるべのあそんたるせ)

・高田首新家(たかだのおびとにいのみ)

・荒田尾連麻呂(あらたおのむらじまろ)

ら3人を派遣して束間温湯に行宮を造営させたとのことですが、翌年の天武天皇崩御によって信濃国の陪都建設計画は中止になりました。

陪都を設けることは唐に倣ったようで、唐では長安を首都としつつ洛陽を陪都にした複都制を実施しています。

[骨の妙味 41]

ついに「41」です。

数霊の講演会やセミナーに参加された人は「41」が何を意味するかを理解していただいているでしょうから説明は省きますが、何だか嬉しいです。

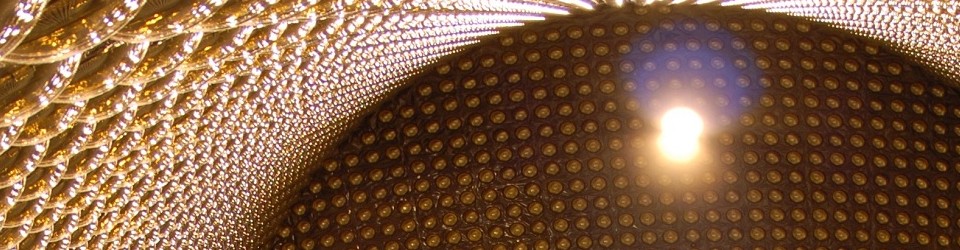

ちなみに”スピリチュアル・サイエンス”のコーナーで使っている名前の「μ(ミュー)ニュートリノ41」の「41」は、スーパーカミオカンデの高さが41メートルなのと、スーパーカミオカンデが稼働したのが(1996年)4月1日なのと、スーパーカミオカンデが鎮座する飛騨神岡は国道41号線沿いにあるのでそれらの「41」です。けどこのコーナーは[骨の妙味]ですので、骨のお話を。

勝つためのスポーツを本格的にしている学生さんには、ヒザの痛みに苦しんでいる人が多いようですね。

けどお医者さんへ行っても、何ともないって…………

「天の時、地の利、人の和」

オリンピックについては黙ってるつもりでしたが、あまりにも質問が多いので、ほんの少しだけ。

オリンピックのエンブレムはなかなか素晴らしい案がたくさん出ていますね。

プロによる完成されすぎたデザインは、恒久的な建造物(美術館や博物館など)や組織・企業のトレードマークとしては相応しいと思いますけど、オリンピックとなると国民全体が理解しやすく親しみやすい方がいいかもしれませんね。

「東京数霊お申し込み先」

10月18日(日)東京数霊セミナー&ワークの申し込み先をお知らせいたします。

今回のお申し込みは「数霊屋総本家」ではありませんのでご注意ください。

「遷都信濃国 vol.28」

最近は日本各地で鹿が増えすぎてしまい、さまざまな被害が出ています。

かといって増えた鹿の命をただ奪うだけでは申し訳ないですし、鹿の肉には鉄分が豊富に含まれているため、丹波から新鮮な鹿肉を送っていただきました。

それで、鹿肉を食する前に諏訪大社へ行き「鹿食之免(かじきのめん)」と「鹿食箸(かじきばし)」を買い求めてきたわけです。

「鹿食之免」とは鹿肉を食するための免罪符でして、これで鹿肉をいただく許可を得たことになる………といったシロモノなんです。

鎌倉時代、幕府は仏教の教えにより「獣を食べてはならない」との御触れを出しました。

しかし諏訪の地は特別にそれが許されていて、諏訪大社は「鹿食之免」を配布するだけでなく、販売して利益を得ていたんです。

どうして幕府は諏訪大社だけにそのような許可を与えたのでしょう?

「東京数霊」予告

10月18日(日)に東京の神保町で数霊セミナー&ワークが開催されることになりました。久しぶりの東京です。