中世の諏訪はなかなか壮絶だっようで、上社の諏訪家も下社の金刺家も武士として力を誇示していた時代があり、鎌倉幕府滅亡前は北条家と共に戦ったり、室町幕府が成立すると反足利の諏訪家は南朝に従ったりで、縄文や弥生から受け継がれてきたミシャグチ神やソソウ神への信仰はその時代どうなっていたのでしょうか?

諏訪明神が武神として崇められたために、祭祀を司って神を自身に宿す立場の大祝(おおはふり)までもが戦いに明け暮れた結果、諏訪家も金刺家もまるで寺侍のようになってしまったわけです。

はたしてそんな時代も御柱は建て替えられていたのかハナハダ疑問があります。

御柱祭は1200年の歴史を持つといわれていますが、そのあたりはどうなんでしょう。

「諏訪古事記 その7」

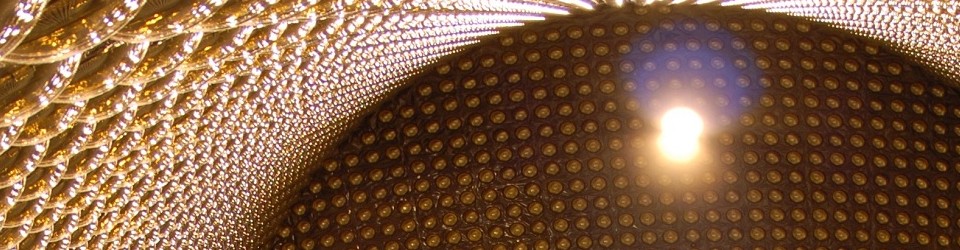

昨日「番外編その4」で中ッ原(なかっぱら)遺跡に復元された八本の柱(写真1)を取り上げたところ、今朝の中日新聞一面に琵琶湖の湖底で見つかった八本の柱の写真が出てました。

諏訪の御柱祭も上社(前宮・本宮)と下社(春宮・秋宮)でそれぞれ八本ずつ建てますので、これからは八本の柱が流行るのでしょうか。

2008年2月26日に琵琶湖で「日之本開闢祭り」をおこないました。

数霊でも”日之本開闢”はちょうど「226」になりますし。

それで当時、琵琶湖は女性性で諏訪湖は男性性と考えていましたので、2月26日の年対称日に当たる8月26日に諏訪湖でも「和睦の祭典」をおこなったわけです。

そしたらその日は諏訪大社でも御射山祭の初日でちょうど良かったです。

「諏訪古事記 番外編その4」

若かりしころから慢性的な「長野県中毒症(半年以上長野県内へ行かないと激しい禁断症状に苦しむ病気)」が続く上に、最近はウイルス性の「御柱(おんばしら)バカ」という病いを患っているため、神戸・奈良・富山・福井の仕事を無理やり一週間に詰め込み、翌日の早朝から諏訪へ。

今回泊まるホテルは茅野駅前にして、駅周辺の居酒屋で地元の氏子さんを探してみることにします。

けどその前に、ここのところ車の中で聴きっぱなしのCDがあり、「氏子の御柱」というタイトルで、”氏子の御柱制作委員会”から出ています。

曲は

“氏子の御柱~上社編~”

“氏子の御柱~下社編~”

“御柱”

の3曲で、クレジット・タイトルには歌っているのが葦木美咲…………えっ、美咲さんなの!

「諏訪古事記 その6」

主流を「遷都信濃国」から「諏訪古事記」へ移して最初のテーマが

“タケミナカタは実在した人物なのでしょうか?”

でした。

2009年に発表した「弥栄三次元」ではタケミナカタと美保関のミホススミとヱビス神を結びつけた物語にしましたが、元はといえば諏訪とエジプトのアスワンの関係(天地大神祭=2008年)からでした。

そして次作「ヱビス開国」(2010年)へとつながって舞台はイスラエルのエルサレムになり、そのままの流れで「時空間日和」(2011年)の戸隠へと展開したわけです。

さらに戸隠からトルコのタガーマ・ハラン(高天原)やアララト山へ発展(遷都高天原=2013年)し、そこで完了のはずが、またまたトルコの女神が諏訪へと。

なので諏訪やタケミナカタは原点であり、今のところは到達点でもあるわけです。

ところが……………

「諏訪古事記 その5」

最近は御柱(おんばしら)のことばかり考えているので、道路沿いの電柱まで御柱に見えてしまいます。

数にすると

“オンバシラ”は「125」で、”開闢(かいびゃく)”などと同じですが、なんと”守屋山”も「125」になりまして、2016年は「125」がキーナンバーかもしれません。

“ミハシラ”ですと「117」になり、”ありがとう”とか”誕生”ですね。

けど今回は諏訪の元神とも言うべきミシャグチ神と、それを祀る守矢氏についてを。

諏訪大社本宮から前宮へ向かう途中で、茅野市に入るとすぐに神長守矢資料館はあります。

神長は”じんちょう”と読み、かつて諏訪氏が大祝(おおはふり・おおほうり)だったころ、諏訪氏を補佐する五氏(五官祝)の筆頭が神長または神長官と呼ばれ、守矢家がそれにあたります。

「諏訪古事記 その4」

♪奥山の大木

里にくだりて神となる

6月から諏訪通いが続いておりまして、9月半ばからは5週間で5回(10月23日現在)と、まさに毎週諏訪の地を訪れています。

そうすることでやっと見えてきたものもありますが、それとは別に諏訪の地はいよいよ来年の御柱祭に向けて気持ちの高ぶりと緊張感が増しつつあるように思いました。

特に上社(前宮と本宮)地区の氏子は2月15日におこなわれる抽籤(ちゅうせん)式に向け、年明けの元旦早々から毎日早朝に集結して、諏訪の神様に壮絶なお詣り合戦が始まるそうです。

というのも、抽籤式ではどの町内がどの御柱を担当するかを決めるんですが、すべての町内が「本宮一之御柱」を狙っているため、その願掛け参りが連日続くわけです。

「諏訪古事記 番外編その3」

幾星霜

めぐりめぐりて豊穣の

女神立ちたる諏訪の地で

黄金の稲穂 両の手に

抱えし姿 見えたるか

幾星霜

豊穣の 女神なりしと称えられ

数多(あまた)の像は造られし

幾多の畏怖と崇拝に

真なる姿は隠されし

知りたる者よ 今ここに

真澄の心 差し出して

深き謝罪と感謝をの

時空を超えてその心

光となりて地をめぐり

風に乗りては空を舞う

まことに佳き日 めでたき日

あらかじめこれをいただいておりまして、10月20日に諏訪へ下見に行きました。

それでミシャグチの裏山の磐座も予想していたところに間違いなかったため、23日に再び諏訪へ行きアナトリアの女神にご挨拶してまいりました。

「諏訪古事記 番外編その2」

アナトリアの女神がミシャグチの裏山でお待ちとこのとですが、アナトリアの女神とはキュベレーのことなのでしょうか。

だとするとトルコのチャタル・ホユック遺跡で見つかった紀元前8500~7600年(今から約8000年前)ころの座像で多産豊穣のシンボル「地母神」でしょうから、えっ、土偶だ!

そうですか、土偶ですか。

諏訪市のすぐ東隣りの茅野市からは国宝に指定されている土偶「縄文のヴィーナス」と「仮面の女神」が出土しています。

「縄文のヴィーナス」は今から約5000年ほど前の、「仮面の女神」は約4000年ほど前の土偶でして、現在国宝に指定されている土偶5体のうち、2体が茅野市で見つかっているので、茅野市では市民の土偶作りが盛んです。

(他3体は北海道函館市の「空中土偶」、青森県八戸市の「合掌土偶」、山形県舟形町の「縄文の女神」)

「諏訪古事記 その3」

諏訪市博物館は、諏訪大社本宮入口の道路をはさんだ反対側にあります。

女性館長の専門分野は中世とのことでしたが、そんなことはかまわず古代についてあれこれ質問攻撃をしてみました。

すると館長は興味深い話をしてくださったんです。

「江戸時代の後期、各地の神社に祀られる神々に対して古事記に出てくる神々を当てはめ、次々と名前を書き換えたようです。これは信州大学の教授の説ですけれども」と。

それは信州大学人文学部の渡辺匡一准教授の説でして、その「諏訪大明神絵詞(すわだいみょうじんえことば)と建御名方」と題されたレポートが手元にあることをに先ほど気付いて、あービックリした。