新国立競技場に決定したデザインを見て、秋に訪れた富山市ガラス美術館を思い出していたんですが、パンフレットを調べてみたらデザイナーは競技場と同じ隈研吾氏でした。

「杉原千畝」

杉原千畝さんは岐阜県八百津(やおつ)の出身で、八百津は栗きんとんが美味しい山あいの小さな町です。

八百”津”というぐらいですから、昔は船の往き来が盛んな川港だったのでしょう。

エルトゥールル号に引き続き”待ってました”の映画でしたが、観に行くならあらかじめパンフレットでストーリーを確認しておかないと、前半の展開が早すぎてワケがわかんないかもしれません。

たまたま映画館に早く着いてしまい、暇だったのでそれをしたんですが正解でした。

両隣りに座った爺さん婆さんたちなんて特に前半はチンプンカンプンだったようでして、諜報機関にわりと詳しくてもあれは判りにくかったです。

「諏訪古事記 その9」

今回は近江の国、滋賀県への出張です。諏訪に飽きたわけではありません。諏訪明神の謎を解く鍵を求めて近江を訪れました。

諏訪には甲賀三郎伝説なるものが伝わっています。

甲賀三郎はある理由で龍に姿を変えてしまうんですが、人が龍になったのではなく、元々は龍が人の姿として現れていたのでしょう。

この甲賀三郎とは諏訪明神の仮の姿であり、諏訪に伝わる龍蛇信仰から生まれた物語かと思われますが、冬になって諏訪湖が凍ると現れる御渡りを、古くから龍に見立てていたのでしょうか。

その甲賀三郎(諏訪明神)の氏神こそが近江の国の兵主(ひょうず)大明神であるとの研究があり、滋賀県野洲市の兵主神社へ話を聞きに行ってまいりました。

「海難1890」

和歌山県の紀伊大島沖で座礁したトルコ(オスマン帝国)の軍艦エルトゥールル号の話が映画になり、本当に嬉しいです。

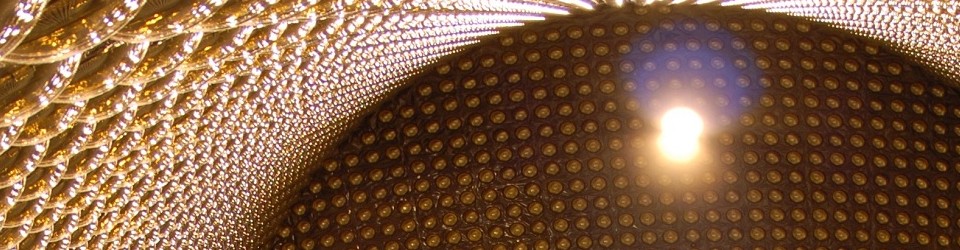

2014年9月に発表した「遷都高天原」はメインの舞台が飛騨の神岡とトルコでして、神岡はスーパーカミオカンデがニュートリノ振動の発見に与えられたノーベル物理学賞で注目されてますので、トルコの明るい話題が出ないかと期待していました。

そしたらノーベルウィークに合わせるようにしてこの映画が。

けど、実は期待せずして映画館に行きました。きっと低予算で短期製作のドキュメンタリー的な映画であろうと思っていたので。

ところがところが、大変失礼いたしました。映像もストーリーも芸術性も素晴らしい内容でした。

それにイラン・イラク戦争でテヘランに取り残された日本人を、トルコ政府がチャーター機を飛ばして救ってくれた話までちゃんとストーリーに入っていて…………

「諏訪古事記 番外編その7」

ハチの散歩をしている途中で道路脇の工事現場に何気なく視線を向けた瞬間、いきなり心臓がドキッとして、何だかものすごい幸せ感につつまれました。

えっ、何?

それであわてて理由を探したらすぐに判明しました。これか。

そこには建て替え用の長い電柱が4本並んで置いてあったんです。諏訪のオンバシラ置き場とダブったのでしょう。

オンバシラ病はかなり進行しているようです。

諏訪湖から流れ出る天竜川は浜松まで南下して太平洋にそそぎます。

諏訪への文化の流入は現代人の考えで地図を見ると、どうしても尾張や美濃を通り………現在の名古屋界隈から岐阜県の多治見や中津川を抜け、木曽川沿い(中山道)を北上して諏訪入りしたように思えてしまいますが、当時の移動は船が主流ですので天竜川沿いを北上して諏訪に向かったのでしょう。

古代史関連のニュースは「弥栄古代史研究室」に移行いたします。

以前「ちはやふる古代史研究会」(仮名)を名乗ったことがありましたけど、”ちはやふる”はコミック?アニメ?で流行ってるようなのでボツにしまして、他にも「まほろば古代史……」とか「あかねさす古代史……」とか「あをによし古代史……」なども考えましたが、結局は「弥栄古代史研究室」に落ち着きました。

今後、ニュースのコーナーはなるべくニュースらしい内容のニュースにします。

コンビニで「クリーム玄米ブラン カカオちょっぴり大人のビター味」を買ったら美味しかった、とか…………にはならないと思いますけど。

「福井整体教室4級コース」

福井(鯖江市)教室が11月で終了しましたが、引き続き2月から4級コースを開催することになりました。

皆さん熱心な生徒さんばかりでさらに上達したいとのことでしたので、真冬の寒さが少々やわらぐであろう2月末からスタートいたします。

4級コースの目的はみっつマングローブ。

ひとつ目は5級コースで学べなかった新しい技術の習得。

ふたつ目は5級コースで学んだ技術の精度を高めること。

みっつ目は相手に「何をしてみようか」から「何をすべきか」への成長。

これらをしっかりと身につけていただくため、4級コースは5級コースよりも定員を少なくしています。

[骨の妙味 43]

No.42に続き、頭蓋骨についてをもうひとつ。頭の中心線です。

この中心線を少しずつズラシながらゆるめると、現代に生きる日本人は全員が快感なはず。やり方は簡単ですので、角度と立ち位置だけ学んでください。

それと、生理痛・生理不順・不妊・子宮筋腫・子宮がんや腰痛などにも影響があるであろう仙骨のフチについて。

腰痛って実は本人も具体的にどこが痛いのかを判ってない場合が多く、仙骨のフチやお尻の筋肉の張りが痛みの元になっていることもけっこうあります。

そんな場合の対処法としてお尻の横から仙骨のフチに溜まった汚れをゆっくり掃除してあげます。

また、子宮筋腫・子宮ガンは仙骨の表面や側面がプニョプニョしていて、フチ掃除と同時にプニョプニョ流しも覚えていただければ役に立つと思います。

「諏訪古事記 番外編その6」

雪のちらつく諏訪の奥山

切り倒されたモミの大木

いよよ来たりし厳しき冬も

春を想いて耐えしのぶ

雪溶け新緑めぶく春

ミハシラ山出し難所越え

諏訪の氏子の血が騒ぎ

いよよ祭りの幕が開く

皐月の空に木遣りが響き

モミの大木 社に曳かれ

そろそろここらでお別れだ

いよよミハシラここに建つ

雪のちらつく諏訪の奥山には来年の御柱祭用のミハシラが、すでに切り出されています。

上社(前宮・本宮)の場合、今回のミハシラは辰野町の国有林から切り出すため今も辰野の山の中にあり、そして下社(春宮・秋宮)は棚木場(たなこば)と呼ばれる曳行開始の場所に。

間近で見るとデカいです。

※写真1:下社の御柱群。

※下社2:秋宮一之御柱がやはり一番の迫力あり。

「遷都信濃国 vol.30」

このコーナーは天武天皇がナゼ陪都先に信濃を選んだのかを追求することが目的でしたが、その答えとしては優秀な馬の確保、それに天文遁甲や陰陽五行によって個人的に導き出したであろうことが主な理由との結論に達したため、主流を「諏訪古事記」に移しました。

ただし、東国(関東や東北方面)への拠点として信濃を陪都先に選んだことも主な理由のひとつならば、今後の古代史の解明次第では面白い展開になるかもしれません。

とはいえ天武天皇への追求はそのまま続いておりまして、それは「天武天皇って誰?」という超根本的な疑問です。

日本書紀に書かれているような、天武は天智の弟という話なんぞはハナッから信じちゃいませんけど、だったら天武の正体は?

☆高句麗の蓋蘇文説

☆新羅の金多遂説

☆古人大兄皇子説

☆漢皇子説

☆その他諸説